Im Zentrum Nürnbergs bietet das Germanische Nationalmuseum eine Zeitreise durch 600.000 Jahre europäische Kunst, Kultur und Geschichte. Hoch- und Alltagskultur bilden im größten kulturgeschichtlichen Museum des deutschen Sprachraums eine Einheit und geben einen faszinierenden Einblick in das kulturelle Erbe Europas. Europäische Kultur lebte schon immer von Austausch. Sie ist wie ein Spiegel antiker, byzantinischer, arabischer und asiatischer Kultur. Das Germanische Nationalmuseum will Einflüsse erkennen, Zusammenhänge verstehen, um Geschichte zu erzählen.

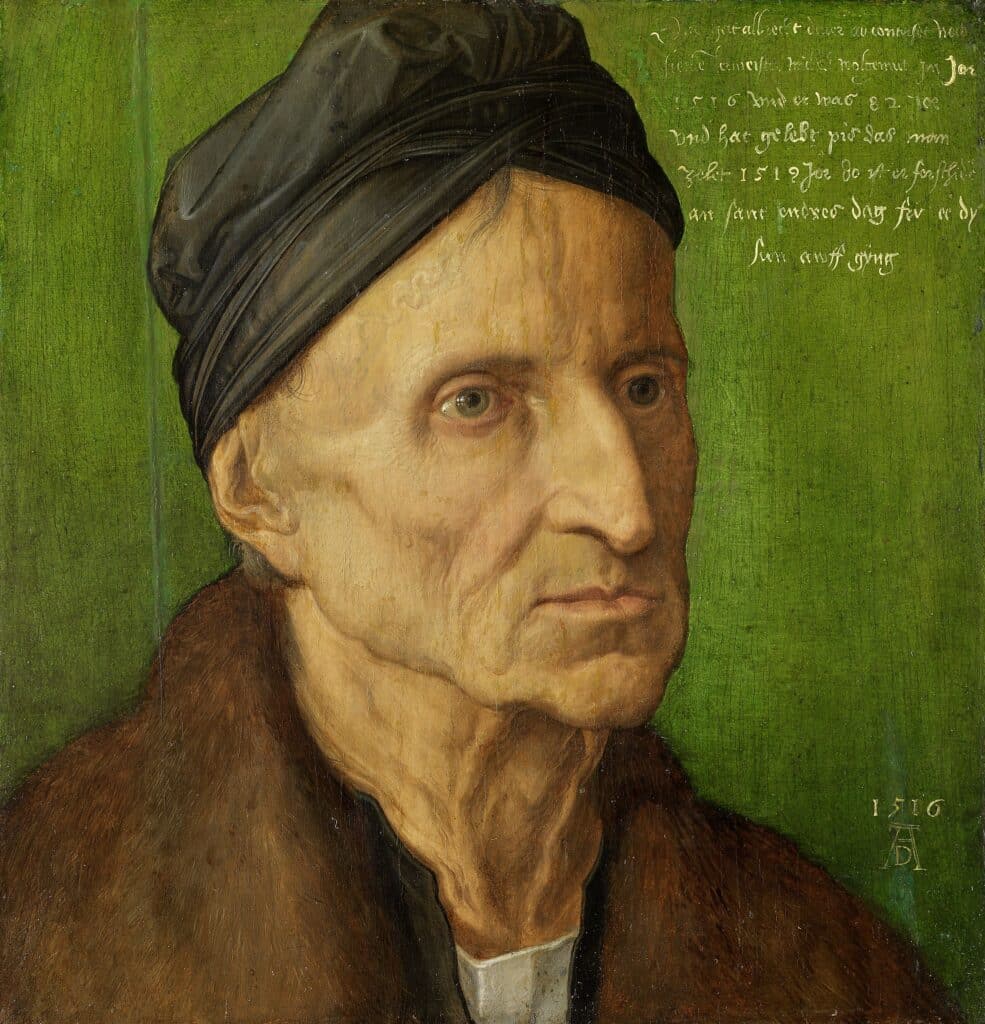

Ein Goldhut der Bronzezeit und der älteste Globus der Welt, die Adlerfibel aus Ravenna oder das Astrolab aus Syrien zeigen die wechselhafte Geschichte des Menschen. Dies genauso eindrücklich wie die meisterhaften Bildwerke Albrecht Dürers oder die Kniende von Wilhelm Lehmbruck. Der Gang durchs Museum ist auch eine Zeitreise durch die Geschichte der Architektur: Die postmoderne Eingangshalle führt zum gotischen Kartäuserkloster, die grünen Gärten der Innenhöfe spiegeln sich in den Glas-Bauten der Moderne von Sep Ruf – zusammen bilden sie das Germanische Nationalmuseum Nürnberg.

Albrecht Dürer: Bildnis des Malers Michael Wolgemut, 1516 Dauerleihgabe der Bayerischen Staatsgemäldesammlungen Foto: GNM, Dirk Messberger

Die Sammlungen

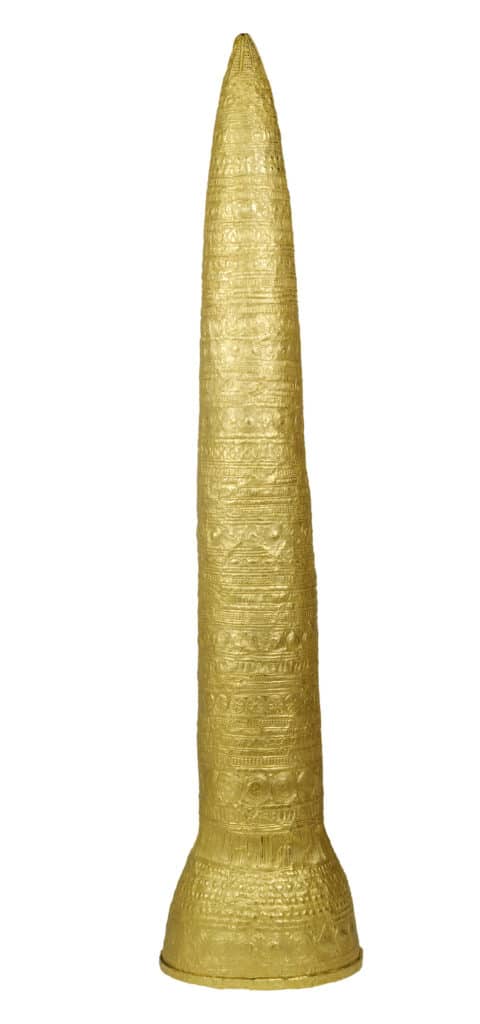

Heute umfasst der Sammlungsbestand mehr als 1,3 Millionen Objekte. Damit ist das Germanische Nationalmuseum das größte kulturhistorische Museum des deutschen Sprachraums und zählt zu den bedeutendsten Museen der Welt. Das Spektrum der Sammlungen reicht von der Ur- und Frühgeschichte bis zur Kunst und Kultur der Gegenwart. Dem Besucher eröffnet sich eine spannende Zeitreise durch die Jahrhunderte: Höhepunkte sind steinzeitliche Faustkeile, der geheimnisvolle Goldkegel von Ezelsdorf- Buch aus der Bronzezeit, der kostbare mittelalterliche Einband des Codex Aureus, Skulpturen von Veit Stoß und Meisterwerke von Albrecht Dürer.

Goldhut von Ezelsdorf-Buch, 11. bis 8. Jahrhundert v. Chr. Foto: GNM, Monika Runge

Das Museum zeigt außerdem den sogenannten Behaim-Globus, den ältesten erhaltenen Globus der Welt, Astrolabien, Rüstungen und Waffen, es verfügt über eine der bedeutendsten Musikinstrumenten

sammlungen Europas und seltene barocke Puppenhäuser in der Spielzeugsammlung. Malerei des Expressionismus sowie Designklassiker vom Bauhaus bis heute runden die umfangreiche Präsentation ab. An keinem anderen Ort wird die Kulturgeschichte des deutschen Sprachraums in einer solchen Fülle präsentiert. Mehrere Sonderausstellungen im Jahr ergänzen und vertiefen ausgewählte Themen zur Kunst- und Kulturgeschichte.

DER BEHAIM-GLOBUS

Mit rund 2000 Orten, Inschriften und etwa 200 Piktogrammen gleicht der Behaim-Globus einer Enzyklopädie in Kugelform. Die Verweise auf Handelsrouten und Ressourcenvorkommen in allen Teilen der Welt zeigen die wirtschaftlichen Interessen im christlichen Mitteleuropa auf und dokumentieren die Anfänge der europäischen Expansion. Vor allem entlang der afrikanischen Küste lassen zahlreiche Wappen Portugals Vormachtstellung im See- und Fernhandel und zugleich den Beginn von Kolonialisierung und interkontinentalem Sklavenhandel erkennen. Geographisch betrachtet sind Europa, Asien und Afrika etwas zu groß, der Erdumfang insgesamt zu klein wiedergegeben – Amerika und Australien sucht man vergeblich. Mit der zeitgleichen „Entdeckung“ Amerikas 1492 durch Christoph Kolumbus war der Behaim-Globus im Grunde bereits während seiner Entstehung überholt.

Behaim-Globus, Martin Behaim, Georg Glockendon d.Ä. u.a., Nürnberg, um 1491-1494 Foto: GNM, Jürgen Musolf

Der Behaim-Globus erzählt ein ebenso erhellendes wie düsteres Kapitel der Globalisierungsgeschichte und markiert zwei entscheidende Wendepunkte im europäischen Blick auf die Welt. Als er 1492 entstand, wusste in Europa noch niemand von der Existenz des amerikanischen Kontinents. Im Oktober 1492 war Christoph Kolumbus auf den Bahamas gelandet, womit nach europäischem Verständnis die neuzeitliche Globalisierung begann. Da auf dem Behaim-Globus Amerika fehlt, markiert er den grundlegenden Umbruch im damaligen Verständnis der Welt. Lange Zeit stand er für die Erfolgsgeschichte europäischer “Entdeckungen” auf der Basis von Wissenschaft und Technik.

Heute, vor dem Hintergrund eines kritischen, neuen Blicks auf Kolonialismus und Globalisierung erzählt der Behaim-Globus eine andere Geschichte und markiert wiederum einen Wendepunkt im Verhältnis zwischen Europa und der Welt. Der Behaim-Globus ist heute ein zentrales Dokument der europäischen Welteroberung und des atlantischen Sklavenhandels. Afrika sollte im 15. Jahrhundert, auf der Suche nach Indien, nicht nur umrundet, sondern wirtschaftlich erschlossen werden. Der Globus macht deutlich, wie sehr die Entstehung unserer modernen Welt auf der gewaltsamen Aneignung von Rohstoffen, auf Sklavenhandel und Plantagenwirtschaft beruhte. Der Behaim-Globus zeigt die erste Etappe der europäischen Unterwerfung und Aufteilung der Welt.

Heute ist der Behaim-Globus auch ein Dokument unseres zwiespältigen europäischen Kulturerbes. Der Blick zurück offenbart neben Glanz auch dunkle Schatten und offene Wunden. So soll der Globus nicht nur an die europäischen Eroberungen erinnern, sondern auch ein Mahnmal sein für die afrikanischen Sklaven, die einen wesentlichen Anteil an der Entstehung unserer modernen Welt hatten.

aktuelle Sonderausstellungen:

Mikrowelten Zinnfiguren. Sammlung Alfred R. Sulzer

Das Germanische Nationalmuseum hat eine beeindruckende Ergänzung seiner Spielzeugsammlung erhalten: die einzigartige und hochwertige Schweizer Zinnfigurensammlung von Alfred R. Sulzer mit über 145.000 Stücken. In der Ausstellung „Mikrowelten” werden ausgewählte Highlights der Sammlung präsentiert.

Die ausgestellten Figuren wurden hauptsächlich zwischen 1750 und dem Ende des Ersten Weltkrieges als Kinderspielzeug gefertigt. Die wichtigsten Produktionsorte waren Nürnberg und Fürth. Rund 40 Millionen Stücke aus diesem Zentrum fanden um 1900 ihren Weg auf den nationalen und internationalen Markt.

Die Zinnfiguren spiegeln mediale Ereignisse und viele Aspekte der Kulturgeschichte wider. Mit diesem Massenmedium wurden aktuelle Geschichts- und Gesellschaftsbilder in ganz Europa verbreitet. Das Spielzeug zeigt, wie Zeitgeschichte für Kinderwelten aufbereitet wurde und gewährt aufregende Einblicke in die widersprüchlichen und sich schnell verändernden Lebenswelten des 19. Jahrhunderts auf dem Weg in die globalisierte Moderne.

9. Mai 2024 bis 26. Januar 2025

Staatskutsche der Königin Victoria von Großbritannien und Irland aus dem Set „Die Eröffnung des Parlaments“, um 1853, Hersteller: Gerhard Söhlke, Berlin, Germanisches Nationalmuseum, Nürnberg, Zinnfigurensammlung Alfred R. Sulzer Foto: Germanisches Nationalmuseum, Annette Kradisch

Die Letzte Fahrt

Das Wagengrab von Essenbach

Die archäologische Ausstellung nimmt uns mit auf eine Zeitreise in die späte Bronzezeit, genauer gesagt in die Zeit der Urnenfelderkultur (1300–800 v.Chr.).

Im Mittelpunkt steht ein Wagengrab, das 2011 in Essenbach (Niederbayern) entdeckt wurde. Zu Beginn der Urnenfelderzeit entstand der Brauch, die an der Spitze der Gesellschaft stehenden Machthaber zusammen mit einem prunkvollen vierrädrigen Wagen einzuäschern und zu bestatten. Das Grab und die daraus geborgenen Funde zeigen, dass der „Wagenfahrer“, der im 13. Jahrhundert v.Chr. lebte, eine wichtige politische, wirtschaftliche und religiöse Rolle spielte und Teil eines weit über Europa hinausreichenden Elitenetzwerks war.

Die Ausstellung konzentriert sich auf das Essenbacher Wagengrab und ordnet es in seinen kulturgeschichtlichen Kontext ein. Der Rundgang beginnt mit einer Einführung in die mitteleuropäische Urnenfelderzeit und ihre charakteristischen Bestattungsrituale, zu denen die Verbrennung der Verstorbenen gehört hat. Es werden die wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Verhältnisse thematisiert, die eng mit der Bronzemetallurige verbunden waren und zur Entstehung der „Wagenfahrer“-Elite führten. Besonderes Augenmerk liegt auf dem prunkvollen vierrädrigen Wagen, der von zwei Pferden gezogen wurde und eine wichtige Rolle in Repräsentation und Kult der Urnenfelderkultur spielte.

Hochrangige Leihgaben aus dem In- und Ausland veranschaulichen das Aussehen der durch das Feuer des Scheiterhaufens zerstörten Wagen und erläutern die ideellen und technischen Voraussetzungen für ihre Entstehung. Dabei wird auch die Entwicklung von Rad und Wagen betrachtet. Der Fundort des Essenbacher Wagengrabs und die darin enthaltenen Beigaben, wie zum Beispiel ein Set von Bronzegewichten, liefern Hinweise auf die Funktionen, die der Verstorbene zu Lebzeiten in Politik, Wirtschaft und Religion ausgeübt hat. Im letzten Kapitel wird ein Thema behandelt, das uns auch heute beschäftigt: das Ziel der letzten Fahrt. Religiöse Symbolik und Kultgerät, darunter der Goldhut von Ezelsdorf/Buch, ermöglichen es, Rückschlüsse auf die religiösen Vorstellungen der Urnenfelderkultur zu ziehen, in deren Zentrum die Sonne stand.

Die Ausgrabungsfunde aus Essenbach wurden im Jahr 2019 von der Marktgemeinde Essenbach dem GNM als Schenkung übergeben.

25. Juli 2024 bis 7. Januar 2025

www.gnm.de