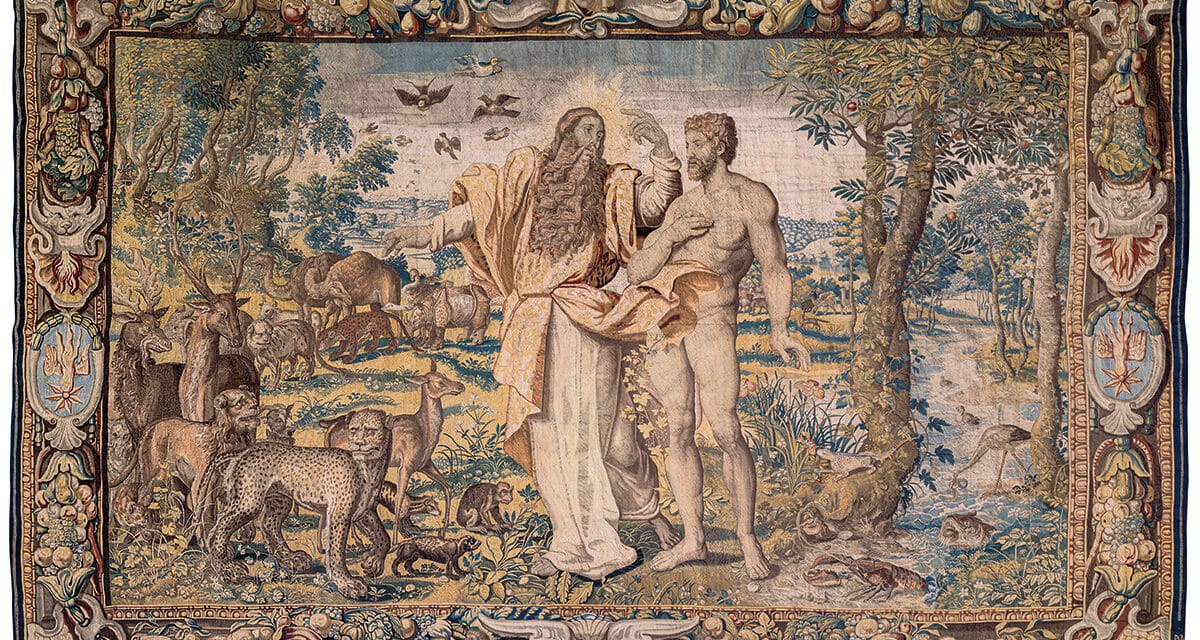

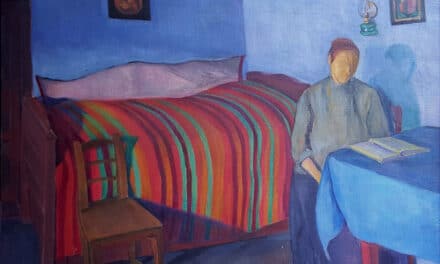

Erstmals können alle sechs prachtvollen Tapisserien, die in Brüssel im 17. Jahrhundert aus Wolle und Seide hergestellt wurden, mit ihrer Fülle an Details aus der Nähe betrachtet werden. Zum Domschatz gehören sechs, in der Manufaktur des Jan Aerts (tätig 1614 bis 1635) in Brüssel, in langwieriger Handarbeit aus Wolle und Seide gewirkte Tapisserien mit Szenen aus der Genesis.

Szenen zu Adam und Eva, Kain und Abel (Gen 2-4)

1. Gott entlässt Adam ins Paradies

2. Die Erschaffung Evas und das Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen

3. Adams und Evas Arbeit nach dem Sündenfall

4. Das Opfer von Kain und Abel

5. Kain erschlägt Abel

6. Gott verflucht Kain oder Kain flieht vor dem Zorn Gottes

Die Erschaffung Evas und das Verbot vom Baum der Erkenntnis zu essen (Detail), 2. Viertel 17 Jh. © Dommuseum/Auer

Die größte misst 414 x 710 cm, die kleinste 417 x 440 cm. Der vielbeschäftigte, von Raffael beeinflusste Maler Michiel Coxcie (um 1499–1592) aus Mechelen entwarf die Bilder zur Genesis ursprünglich für Tapisserien, die der polnische König Sigismund II. August vor 1550 in Brüssel zur Ausstattung von Schloss Wawel in Krakau bestellte.

Nach denselben Vorlagen entstanden weitere Serien in unterschiedlichen Manufakturen: mit anderen Bordüren um 1555 die Serie des Bayerischen Nationalmuseums und der Bayerischen Schlösserverwaltung, mit gleicher Bordüre wie in Salzburg die Serie von Schloss La Granja de San Ildefonso bei Segovia (um 1640) sowie mit anderer Bordüre die Serie der Kathedrale von Burgos (1625/1635) – jedoch ebenfalls von Jan Aerts. Zwei Einzelstücke (um 1640/1660) befinden sich im Großfürstlichen Schloss in Vilnius. Eine letzte, um 1670 in kleineren Formaten hergestellte Serie schmückt die Villa Hügel in Essen.

Es gibt keine ganz verlässliche Notiz, wann die Tapisserien in den Dom gelangt sind – vermutet wurde unter Fürsterzbischof Paris Lodron. Eine knappe Rechnungsnotiz spricht eher für Fürsterzbischof Sigismund Schrattenbach, der 1761 „vor die Spallier im Dom“ 5.000 fl. aus seiner Privatschatulle spendete. „Spalier“ war eine im 18. Jahrhundert übliche Bezeichnung für eine Tapisserie. Im Übrigen werden die Tapisserien aber weder zur Regierungszeit Schrattenbachs noch seines Nachfolgers Hieronymus Colloredo in irgendeinem Inventar erwähnt. Ende des 19. Jh.s lagerten sie jedenfalls im Nordoratorium, wie aus einem Inventar von 1899 hervorgeht.

In der Vergangenheit wurden die Tapisserien nur zu besonderen Festlichkeiten im Langhaus des Doms aufgehängt, zuletzt auch anlässlich eines Konzerts der Salzburger Festspiele mit Nikolaus Harnoncourt 2012. Eine Hängung im Dom ist aus konservatorischen Gründen künftig nicht mehr vorgesehen. Anhand der Schöpfungsgeschichte kann zudem ganz aktuell gefragt werden, wie der biblische Text zu deuten ist und was Schöpfungsverantwortung heißt.

9. März bis 13. Oktober 2025